Vorwort |

|

|

|

|

|

|

Grundsätzliches |

|

|

|

|

Komponenten |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Zylinder & Kopf |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Gehäuse |

|

|

|

|

DichtflÀche planen |

|

| Die GehĂ€use-DichtflĂ€che eines Smallframe-Motorblocks ist eigentlich ausreichend groĂÂ, um

die GehĂ€use-ĂÂS weit aufzumachen - auch noch, wenn aufgeschweiĂÂt wurde fĂÂŒr ambitionierte

ĂÂberströmer. |

| Dennoch kann es gewollt sein, dass die ĂÂS noch gröĂÂer werden sollen, als es die

DichtflÀche zulÀsst. Dann muss, um den Motor nicht durch Falschluft zu schrotten, die

DichtflÀche erweitert werden. Da gibt es drei Möglichkeiten: |

|

| 1.) die DichtflÀche am GehÀuse um etwa 0,9mm abplanen (lassen). Dies muss eventuell

durch eine FuDi wieder ausgeglichen werden, da sich sonst die Steuerzeiten des Motors verÀndern.

SchlieĂÂlich sitzt der Zylinder nun ja "tiefer" als vorher. |

|

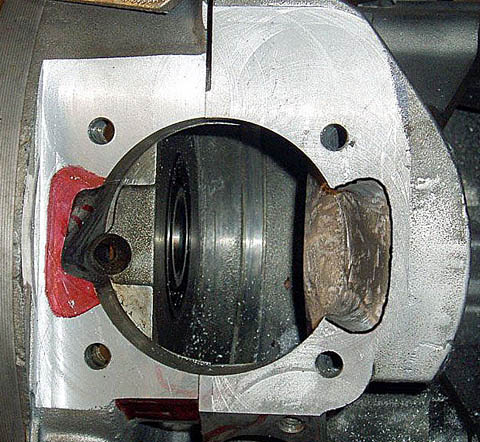

| Rechts gut zu erkennen: Das GehÀuse ist

abgeplant, die DichtflĂ€che nun gröĂÂer/breiter. |

|

| 2.) An den problematischen Stellen SchweiĂÂpunkte setzen oder Kaltmetall auftragen und

diese Stelle dann plan feilen. |

|

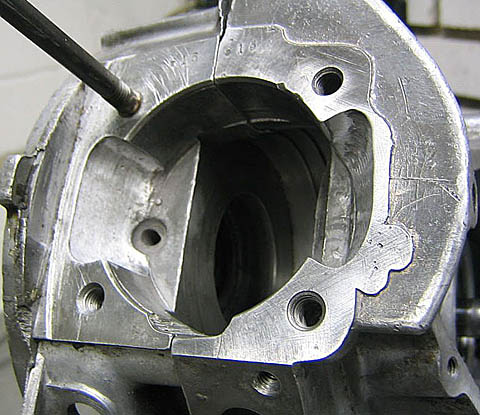

| Das GehÀuse von Dennis N. (GSF-Nick:

"smallframejunk"): Rechts unten der SchweiĂÂpunkt. |

|

| 3.) das fehlende StĂÂŒck DichtflĂ€che mittels Dichtmasse (Dirko, Silikon) auftragen. |

|

| FĂÂŒr einen Rennmotor ist Möglichkeit 3 definitiv nicht (!) die

richtige Wahl! |

|

|

|

|

Kupplung |

|

|

|

|

Zündung & Elektrik |

|

|

|